Energie ist systemrelevant

Eine sichere und möglichst unterbrechungsfreie Stromversorgung ist für unser Land elementar. Im Jahr 2024 betrug die Eigenversorgungsquote für den gesamten Energiebedarf 16.3 %. Die Abhängigkeit vom Ausland ist sehr hoch und die Energiepreise und Liefermöglichkeiten sind nicht beeinflussbar.

Text: Herbert Elkuch

PHOTOVOLTAIK (PV) IM TAL – TAG – NACHT – SCHLECHTWETTER

Mit den vom Staat subventionierten PV-Anlagen, hauptsächlich für die Sommerstromproduktion, wurde ein erster Schritt in die richtige Richtung gemacht. Jedoch fehlt weitgehend der zweite Schritt, nämlich eine Kurzzeitspeicherung für die lichtarmen Stunden. Diese Kurzzeitspeicherung kann beispielsweise mit einem Batteriespeicher im Keller erfolgen. Es soll aber im Ermessen der PV-Anlagenbesitzer bleiben, ob sie tagsüber den Strom der LKW billig verkaufen und nach Sonnenuntergang zu einem erheblich höheren Preis wieder zurückkaufen möchten.

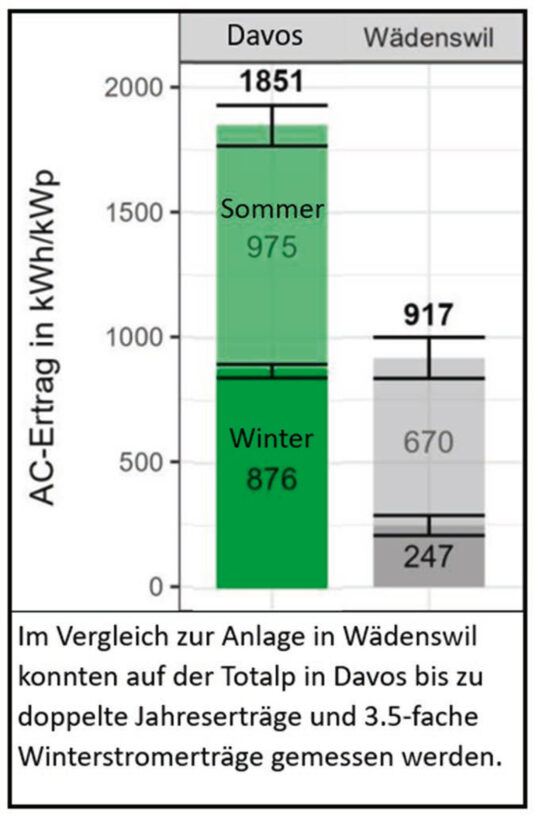

PHOTOVOLTAIK (PV) IN HÖHEREN LAGEN

Im Winter haben alpine PV-Anlagen ihre Stärke. Die Versuchsanlage in Davos produzierte allein im Winterhalbjahr gleich viel Strom wie die Vergleichsanlage in Wädenswil über das ganze Jahr. Sie sind kein Schmuckstück, aber effizient. In der von der Regierung, vertreten durch Regierungschef-Stellvertreterin Sabine Monauni, in Auftrag gegebene Potenzialanalyse steht: Für die Erstellung von Photovoltaikanlagen im alpinen Raum Liechtenstein ist eine geeignete Fläche von 12.9 km² vorhanden. Die Grosshandelspreise für PV-Module sind stark gesunken. Eine vertiefte Prüfung von Freiflächenanlagen in höheren Lagen, in landwirtschaftlich nicht nutzbaren Flächen, sollte daher unbedingt weiterverfolgt werden.

NAH- UND FERNWÄRME

Die Nah- und Fernwärme ist dann sinnvoll, wenn überschüssige Wärme aus einem Prozess, wie derjenige bei der Müllverbrennung, vorhanden ist. Bei Nah- und Fernwärmenetzen geht ein Teil der eingespeisten Energie durch Wärme- und Pumpverluste verloren. Lange Warmwasserleitungen sind «Energiefresser». Eine effiziente Heizung (wie zum Beispiel eine Wärmepumpe) am Ort des Bedarfs hat weniger Leitungsverluste gegenüber Nahwärmenetzen mit Heizkraftwerken, die mit Erdgas befeuert werden.

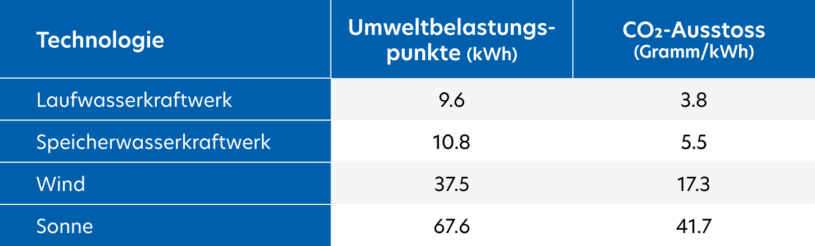

WASSERKRAFT – UNSCHLAGBAR BEI UMWELTBELASTUNG UND CO2-EMISSION

Wasserkraftwerke sind einsame Spitzenreiter bezüglich Umweltbelastung und CO2-Emission. Sie sind regelbar und unabhängig von Wetterkapriolen. Die Schwungmassen der Generatoren stabilisieren zudem das Netz. PV-Anlagen können nur in ein intaktes Netz einspeisen. Bei Blackout, einem längeren Totalausfall des Stromnetzes, sind Wasserkraftwerke für einen regionalen Netzaufbau unentbehrlich, damit die PV-Anlagen betriebsfähig sind. Laufwasserkraftwerke mit einem Einzugsgebiet unter 800 Meter Höhe sind auch im Winter gute Stromlieferanten. Statt einer Rheinaufweitung für eine Freizeitanlage sollte die dauernde Verfügbarkeit der Gratis-Kraft des Wassers im Rhein für eine existenzsichernde Energieversorgung genutzt werden: Entweder mit einem Kraftwerk im Rhein oder mit einer Ausleitung für eine Teilnutzung. Die LKW hat bereits Projekte für Samina, Badtobel und ein Ausleitungskraftwerk via Binnenkanal in der Schublade.

Technologie – Umweltbelastungspunkte (kWh) – CO2-Ausstoss (g/kWh)

Laufwasserkraftwerk: 9.6 | 3.8

Speicherwasserkraftwerk: 10.8 | 5.5

Wind: 37.5 | 17.3

Sonne: 67.6 | 41.7

- https://idw-online.de/de/attachmentdata99519.pdf

- https://www.regierung.li/files/attachments/pv165-be-230124-bericht-pa-pv-alpin-fl-v2.pdf?t=638217247235482462

Diese bereits vorliegenden Projekte könnten geprüft, aktualisiert und auch in die Diskussion von CO2-neutralen Emissionen eingebracht werden.

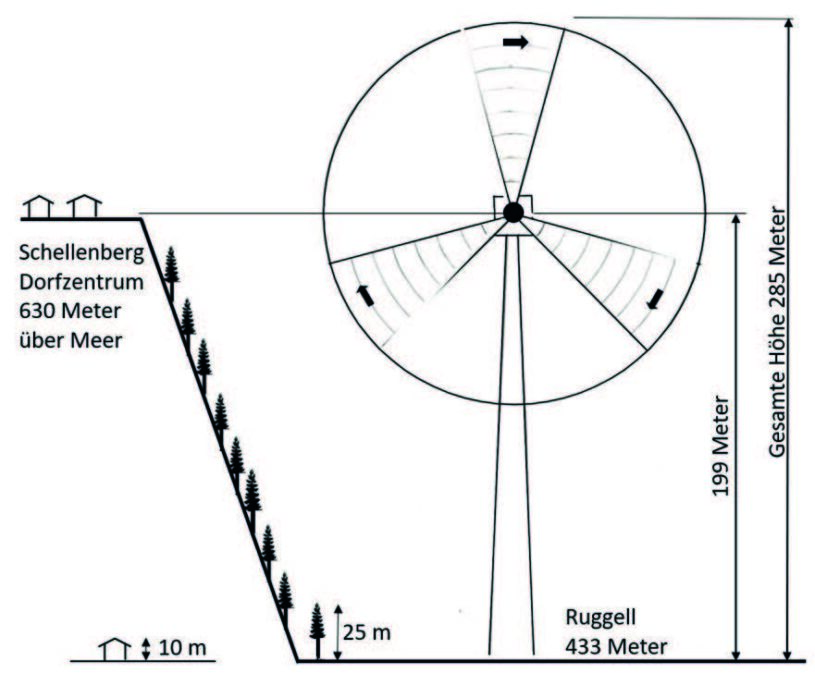

WINDKRAFT

Derzeit werden Überlegungen für den Bau von Windkraftwerken angestellt. Zehn bis 15 Windmühlen Vestas 172–7.2 sollen gemäss der Regierung in der Talebene die einheimische Stromproduktion nahezu verdoppeln. Das sind gewaltige Maschinen mit einer Gesamthöhe von 285 Metern und einem Flügelrad von 172 Meter Durchmesser. Sie sollen bis 300 Meter nah an Wohnungen gebaut werden dürfen. Da könnte die Wertminderung der nahegelegenen Immobilien ein Thema werden. Für Wirtschaftlichkeit sind nebst genügend Windstärke auch die Abschaltzeiten ausschlaggebend. Zugvögel, Fledermäuse und Greifvögel können zeitweilige Abschaltungen erforderlich machen. Die Schlagschatten der drehenden Flügel auf besiedelte Gebiete können ebenfalls Abschaltungen zur Folge haben. Ein weiteres kritisches Kriterium ist der Lärm. Auf Höhe der Achse des Windrades wird je nach Modell ein Schallpegel von bis zu 110 dB(A) erzeugt, was etwa der Geräuschkulisse eines Rock-/Popkonzerts entspricht. Das Windrad hat bei einer Windgeschwindigkeit von 10 km/h eine Leistung von 27 bis 32 kW. Bei starkem Wind beträgt die Maximalleistung bei der schalloptimierten Anlage ca. 5’000 kW. Bei der KVA in Buchs kann man die Windgeschwindigkeit gut beobachten. Steigt der weisse Rauch senkrecht, ist kein Wind und damit auch keine Stromproduktion möglich.

LAUFWASSERKRAFTWERK IM BINNENKANAL IM VERGLEICH ZU WINDKRAFT

Ein Ausleitkraftwerk im Binnenkanal hat Tag und Nacht eine Leistung von etwa zwei Windmühlen mit Rädern von 172 Meter Durchmesser. Für eine Windmühle werden mehrere tausend Tonnen Beton verbraucht. Ein Ausleitkraftwerk benötigt lediglich im Bereich des Wasserrades etwas Beton. Das Maschinenhaus kann aus Holz gebaut werden. Wasserkraftwerke können über hundert Jahre alt werden. Windmühlen dagegen haben eine Lebensdauer von prognostizierten 25 Jahren. Die Wasserkraftwerke im idyllischen Naherholungsgebiet am Rheintaler Binnenkanal in Lienz, Blatten und Montlingen sind 1906 erbaut worden und produzieren seither verlässlich Strom. Das Laufwasserkraftwerk Illspitz, unterhalb Ruggell, nutzt Wasser aus der Ill und versorgt 7’600 Feldkircher Haushalte mit Strom. Durch die Klimaerwärmung wird zudem weniger Wasser in Schnee und Eis gebunden. Insgesamt steht heute und in Zukunft im Winterhalbjahr mehr Wasser für Laufwasserkraftwerke zur Verfügung.

Kommentare

Dieser Artikel hat noch keine Kommentare.